日本陶磁協会 尾道支部茶会御礼

第27回茶陶展は、無事に終了いたしました。当日は、お出にくい時間をさいて、お越し下さいました皆様、関係者各位の皆様ありがとうございました。何かと不行き届きの点が多々あったかと存じますが、何卒ご容赦のほどお願い申し上げます。次回の開催を楽しみにお待ち下さいませ。

第27回茶陶展御案内

本年の夏は、ことの外暑さ厳しく 皆々様には益々 御健勝のことと存じ上げます。 さて、日本陶磁協会尾道支部におきましては、同協会常任理事 黒田和哉先生をお迎えし、下記のとおり展観と 説明会並びに茶会と鑑定(古陶磁)を行いますので謹んで御案内申し上げます。

記

展観席 香合展

講師 黒田和哉先生 展観品・香合の説明 午前11時より

薄茶席 なかた美術館庭園茶席 悠心庵 裏千家流

煎茶席 なかた美術館一階ギャラリー 三癸亭賣茶流

点心席 なかた美術館内 「ロセアン」 フランス料理

とき 10月14日(日曜日) 午前9時から午後3時まで。

ところ なかた美術館 尾道市潮見町6-11 電話 0848-20-1220

鑑定席(古陶磁) 日本陶磁協会常任理事 黒田和哉先生

鑑定の詳細につきましては、藤原茶舗 電話0848-22-4815 まで、お問い合わせください。

主催 日本陶磁協会尾道支部

平成19年9月吉日

お茶券は、ご好評のうちに売り切れました。ありがとうございました。

【日本陶磁協会 尾道支部お茶会】

無事にお茶会が終了しました。これも皆様のお力添えの賜物と感謝し、心より御礼申し上げます。

例年通り、社団法人・日本陶磁協会常任理事の黒田和哉先生をお迎えし、「香合」について、講演をしていただきました。黒田和哉先生は、「北大路魯山人」研究の第一人者であり、『陶説』の編集長でいらっしゃいます。

総合受付をすませ待合いに入り、お庭を眺めていると抹茶席の案内があります。路地を抜け庭の中待合いで待っていると離れの茶室に案内されます。

ここで、裏千家流のお点前で抹茶を頂戴して美術館へと案内されます。近道をして庭を抜けても楽しいのですが、着物姿で正面玄関から「香合」の展観席を回り美術館に入っていくことも楽しいです。

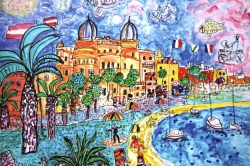

その後、場所をかえての煎茶席は美術館の中の「アイズピリ」の作品に囲まれてのお茶会になりました。お客様、お点前さんの背後には色彩感覚豊かな絵がかかっています。

点心は、今回はフランス料理となり、和洋折衷の新しい試みでした。料理のあいま、あいまで、お連れの方との歓談は時間を忘れさせてくれるひとときでした。

皆さんが、思い思いのコースで、お庭を散策され少々、足が疲れましたら近くの腰掛けに腰をかけ、秋の日の一日をお連れと一緒に歓談なさっている姿に、主催者側は少し肩の荷が下りた気持ちになりました。

今後も、皆様とともに、お茶会を開催していきたいと思っております。お気づきの点がございましたらなんなりとおしゃってください。ご意見を賜りたいと存じます。

【陶説 657 日本陶磁協会発行】

10月14日は、久し振りの上天気に恵まれた。尾道支部は、第27回を数える支部勉強会「茶陶展」を開催、「香合」の希望が多かったとのことで、20点を持参し、展示と名物香合50点をDVDによる解説をした。今まで会場としていた名刹・浄土寺が修理中とのことで、平成9年に開館したピカソ、ルノアール、日本の作家として梅原龍三郎、中川一政、三岸節子ら名作を所蔵、展示する「なかた美術館」での開催となった。

協賛の薄茶席は、庭園茶室「悠心庵」にて、裏千家流の金尾宗昌社中の懸釜。煎茶席は、ポール・アイズピリ展示室により、三癸亭賣茶流晃波堂久保洋月社中の呈茶にて花をそえていただいた。点心席は、館内ロゼアンにて、フランス料理のフルコースという新しい試みであった。

薄茶席は、床は、鵬雲斎大宗匠筆「関 南北東西活路通」。瀬戸内の交通の要所として、尾道ならではの禅語。黒織部の細水指に慶入作 銘薄紅葉赤楽茶碗、茶杓は、玄々斎宗匠共筒 銘 雲錦 と名品を揃えられました。

煎茶席は、大作の名画に負けない大きな懸崖菊と四代、三浦竹泉作 陶淵明を床飾りに、器局は唐物提梁、急須も朱泥盛蓋式、茶合に唐物紅斑竹、袱紗にハンガリー刺繍など、各席趣向をこらした諸道具は、館内の名画ともども眼福を得た一日でした。

講演会場もゆったりとしていて、設備もよく、茶事、陶磁を陳列、鑑賞するにも違和感がなく、素晴らしい会場を提供された美術館、支部役員に御礼申し上げます。(常任理事 黒田和哉先生)

(白沙山荘・羅漢さん)

(白沙山荘・羅漢さん)